Maximilian Guth

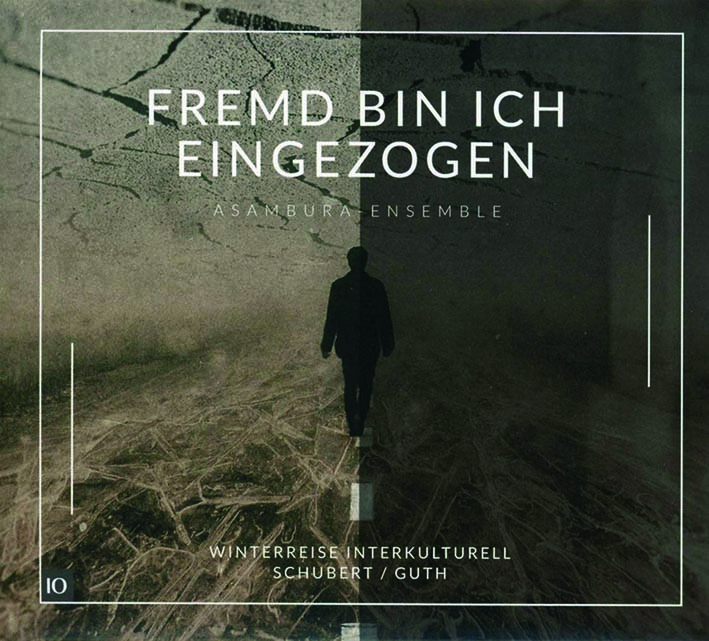

Fremd bin ich eingezogen. Winterreise interkulturell. Schubert / Guth

Yannick Spanier (Bass), Mehdi Saei (Gesang), Asambura-Ensemble, Ltg. Maximilian Guth

Doktrinärer Einengungen ledig, steht Tonschöpfern heute alles frei – auch die tantiemenfreie Nutzung der Vermächtnisse sogenannter Klassiker. Was Schuberts Winterreise betrifft, deren Schauerlichkeit, Dämonie und Ironie zuweilen sängerischer Larmoyanz zum Opfer fällt, so war Friedhelm Döhl (1936-2018) wohl der erste, welcher es wagte, sieben Lieder daraus zu „skelettieren“ (Bruchstücke zur Winterreise für Klavier, 1985). Sein nachfolgendes Streichquintett Winterreise bezieht sieben Gedichte Georg Trakls mit ein, die er als Schuberts Liedern „innerlich verwandt“ empfand. 1993 unterzog Hans Zender (1936-2019) denselben Zyklus einer „komponierten Interpretation“ für Tenor und kleines Orchester. Wobei er die Liedfolge weitgehend beibehielt, ihre Klanggestalt aber vielfach verfremdete und die Musiker „traumwandelnd“ umherschickte.

Um allerdings Schuberts Winterreise mit persischer Versdichtung zu verbinden, die auf ihre Weise verlorene Liebe, Heimatlosigkeit und Fremdsein in der Welt beklagt, anders gesagt: die Unrast, Einsamkeit und Agonie des Wanderers interkulturell umzunutzen, muss man wohl nach 1990 geboren sein. Wie Maximilian Guth (*1992), Komponist,

Musikvermittler und Leiter des Asambura-Ensembles (das seinen Namen von den tansanischen „Usambara“-Bergen herleitet). Als Neuinterpret der Winterreise „im Zeichen von Krieg, Unruhen und Fluchtbewegungen vor allem im Nahen Osten“ hat er keine Scheu, dem Wiener Genius mit Schrägstrich seinen Namen anzuhängen.

Nun gut. Von den vierzehn Liedern, die er für sein Opus Fremd bin ich eingezogen auswählte, ließ er sechs weitgehend ungeschoren. Die übrigen – „Gute Nacht“, „Wasserflut“, „Erstarrung“, „Rast“, „Einsamkeit“, „Der greise Kopf“, „Wegweiser“ und „Der Leiermann“ – inspirierten ihn zu mehr oder minder weitschweifigen Fantasien. Santur (Hackbrett), Oud (Kurzhalslaute), Tar (8-förmige Volkslaute) und Klangimitationen der Kemanje (Dornfidel) spenden arabisch-islamisches Kolorit. Die persischen Gedichte sind im Beiheft abgedruckt und übersetzt.

Am originellsten erscheint der Kopfteil des Ganzen. Nach einer einleitenden Meditation über das unheildrohende Motiv der Krähe kommt der Dichter Mehdi Akhavan Sales schmerzklagend zu Wort, bis ein halbersticktes Pochen des präparierten Klaviers den Wanderer ankündigt, der sich schließlich im O-Ton „Fremd bin ich eingezogen“ vernehmen lässt.

Dem zwittrigen Klangbild entsprechend firmieren die Partien des seriösen Schubert-Interpreten Yannick Spanier und des Radif-Sängers Mehdi Saei im Verzeichnis der Mitwirkenden als „vocals“. Mit poppigem Anklang, viel Hall, Reizhäufung und Wiederholungsseligkeit nährt Guth den Glauben an eine westöstliche Leidensgemeinschaft.

Lutz Lesle