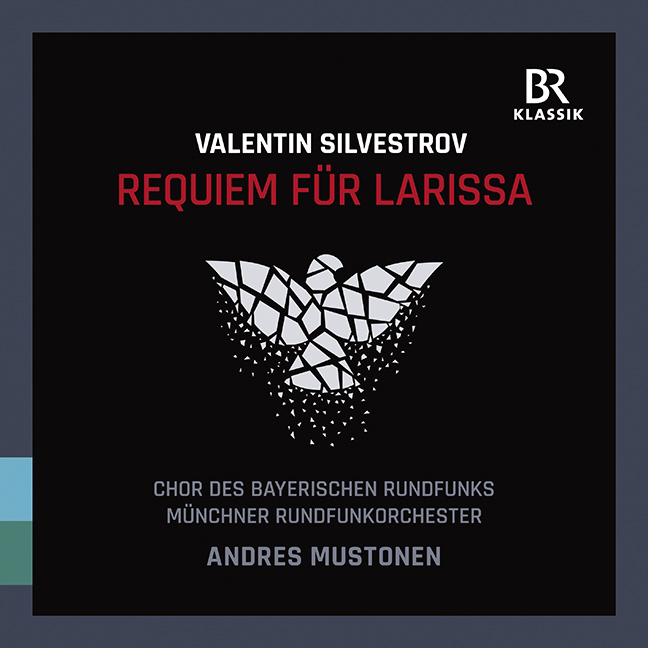

Valentin Silvestrov

Requiem für Larissa

Chor des Bayerischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Ltg. Andres Mustonen

Lange hat man im Westen die Ukraine schlicht der (sowjet)russischen Kultur zugerechnet. In den letzten Jahrzehnten hat man dann einen wichtigen Komponisten wie Valentin Silvestrov (*1937), der in den 1970er Jahren zur Kiewer Avantgarde gehörte, allmählich wahrgenommen. Stärkere Aufmerksamkeit entstand leider wohl erst durch den Ukraine-Krieg.

Sein Requiem für Larissa schrieb Silvestrov im Jahr 1996, nach dem plötzlichen Tod seiner Ehefrau, der Musik- und Literaturwissenschaftlerin Larissa Bondarenko, die ihm auch in künstlerischen Fragen eine enge Vertraute war. Insofern ist das 1999 vollendete Werk ein sehr persönliches Dokument, doch als künstlerische Auseinandersetzung mit dem Tod und der überlieferten Gattung „Requiem“ spricht es auch eine breite Hörerschaft an. Musikalisch gelingt dem Komponisten das Kunststück, einen einstündigen Spannungsbogen über sieben langsame Sätze zu gestalten. Von der liturgischen Form bleiben dabei nur Bruchstücke übrig, die sich mit unterschiedlichem Schwerpunkt auf die einzelnen Sätze verteilen.

In mehrfacher Hinsicht spürt man in dieser Musik den Nachhall der Erinnerung. Ähnlich wie sein estnischer Kollege Arvo Pärt hat sich Silvestrov in den 1970ern einem eher meditativen, fast neoromantischen Stil zugewendet, in dem viel Musik der Vergangenheit nachklingt. Dazu gehören bei ihm durchaus auch schroffe Zusammenballungen, schmerzhafte Zuspitzungen und expressive melodische Gesten, doch sind sie in einen ruhigen Gesamtduktus eingebettet. Zweimal verarbeitet er frühere Kompositionen, im vierten Satz den Liedzyklus Stille Lieder, im fünften Satz das Klavierstück Der Bote. Im ersten Fall orientiert er sich stilistisch an der Folklore und vertont das Gedicht Leb wohl, Welt des ukrainischen Nationaldichters Taras Schewtschenko. Der fünfte Satz über ein Textfragment des liturgischen Agnus Dei ist eine offensichtliche Mozart-Reminiszenz, wirkt aber wie von einem Schleier verhangen: Am Ende steht keine Erlösungsbotschaft.

Der Chor und oftmals auch die fünf Solist:innen singen selten kohärente Linien, sondern sind eher Stichwortgeber der Erinnerung oder lebendige Verkörperung eines grüblerischen Nachsinnens, das über der seelischen Gestimmtheit den textlichen roten Faden verliert. Bewundernswert sind Klangschönheit und Präsenz der Vokalpartien und ebenso deren sorgsame Einbettung durch den von Dirigent und Orchester sorgfältig gestalteten Gesamtverlauf. Für besondere Wirkungen setzt Silvestrov bewusst einen Synthesizer ein: Dessen markanteste Effekte sind süßliche Glasharmonika-Töne, die den Anschein von falschem Trost erwecken, und ein schlichtes gleichmäßiges Rauschen, mit dem schließlich auch der letzte Satz leise verklingt – wie eine Rückkehr in den ewigen Kreislauf des Lebens.

Andreas Hauff