Giuseppe Verdi

Macbeth

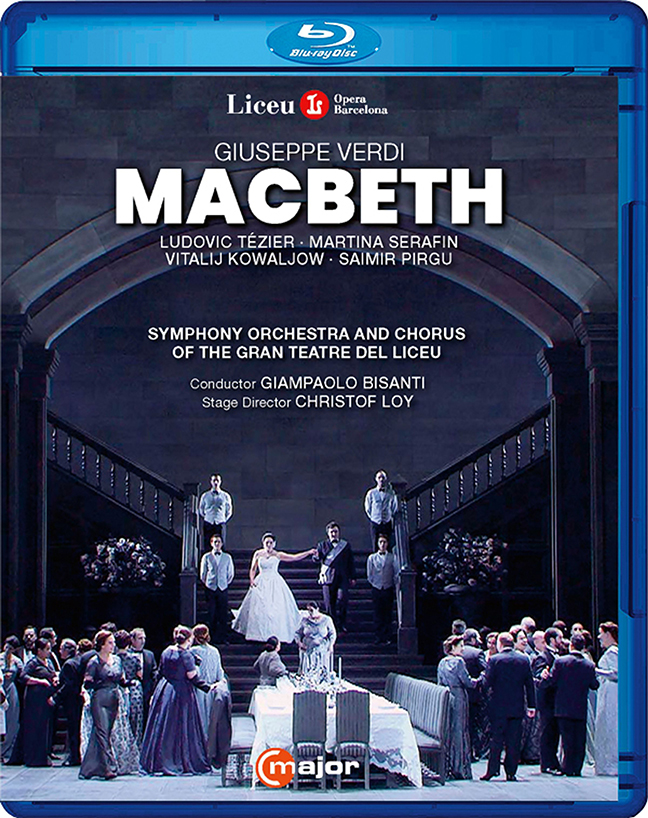

Ludovic Tézier, Martina Serafin, Vitalij Kowaljow, Saimir Pirgu u. a. (Gesang), Cor del Gran Teatre del Liceu, Gran Teatre del Liceu Symphony Orchestra, Ltg. Giampaolo Bisanti und Christof Loy

1847, ein Jahr vor der Revolution gegen Adelsherrschaft, greift der 34-jährige Verdi diese von Shakespeare radikal verdunkelte Phase schottischer Geschichte auf: Dramatik vor Belcanto. Auch das Team um Regisseur Christof Loy will keine rauschhafte Italianità, sondern gewalttätige Machtergreifung, mörderische Unrechtsherrschaft und melodiös-utopische Hoffnung auf eine bessere Zukunft als künstlerisches Gleichnis für heute zeigen: im gediegen großen Rahmen eines Schlosses, alle ein wenig edel-retro gekleidet, dazu sichtbar zelebrierte „gute Manieren“ bis hin zur Tötungsabsicht und als inszenierte Show (Bühne Jonas Dahlberg).

Doch macht Loys glänzende Personenführung eben auch die hinter all diesen Fassaden pulsierenden Abgründe sicht- und durch intensive Gespräche zu Situation wie Emotion eben auch vokal hörbar: Hinter einem Traum-Schleier durchlebt ein weißhaariger Macbeth sein zunehmend wahnhaft aufbrechendes „Schlachthaus der Geschichte“ – Heiner Müller grüßt. Textnah stehen nach einem turbulenten Vorspiel mit umherliegenden Toten dem verjüngten Macbeth die noch schwarzen Locken zunehmend wirr um den Kopf. Durch seinen Alptraum begleitet ihn ein gefährlich schöner junger Mann – der nie geborene Sohn? – und ohne Theaterzauber, eben traumatisch, werden die Schlossbediensteten zu Bart tragenden Hexen. Macbeth allein sieht im Staatsakt die Ermordeten um sich. Seine Zerrissenheit gipfelt im Abtauchen in Hexen-Abgründe, wo ihm „Unsterblichkeit“ verwehrt wird, während die anderen Könige in vollem Ornat in Museumsvitrinen verewigt aus dem Boden emporfahren. Ganz nahe rückt Loys Inszenierung dann die leidenden Menschen des „unterdrückten Landes“: In schwarzer Trauerkleidung kommt der Chor (Einstudierung Conxita Garcia) an die Bühnenrampe, stellt Friedhofslichter, Fotografien der toten Männer und die letzten Spielsachen verlorener Kinder auf – eine bewegende Szene vor dem bitteren Ende.

Furios in diesen von Giampaolo Bisanti zurückhaltend, aber durchweg sängerfreundlich dirigierten Wahnbildern: die bildschön leidenschaftliche Martina Serafin als die lodernde Triebkraft, nach der das Werk auch „Lady M“ heißen könnte – ihre dramatisch packenden Auftritte in schwarzen Roben und schwarzem Haar enden grauhaarig in Weiß, ohne aus ihrem tödlichen Blut-Wahn eine Gesangshow zu machen, eben verlöschend (Kostüm Ursula Renzenbrink). Neben ihr ein differenziert zerrissen wirkender, kurz auftrumpfender, aber mehrfach dem Zusammenbruch naher Ludovic Tézier als Macbeth, dessen Bariton genau die schönen Fassaden Klang werden lässt, die heutige Autokraten uns anbieten. Prompt bleiben alle übrigen Figuren blass und ein edel gradlinig gezeichneter und ebenso singender Banco wie Vitalij Kowaljow geht einfach unter.

Wolf-Dieter Peter